Die Geburt, das Leben und das Verschwinden von galaktischen Sternhaufen mit Supercomputer-Simulationen

Sterne entstehen meist in Sternhaufen, eingebettet in die dichtesten und kältesten Kerne riesiger molekularer Gaswolken. Einige Millionen Jahre nach ihrer Entstehung wird das verbleibende Gas durch Supernova-Explosionen ausgestoßen. Anschließend verlieren die Haufen Sterne im galaktischen Gezeitenfeld und lösen sich schließlich auf. Dieser Lebenszyklus ist schwer zu beobachten, da Sternhaufen tief in ihren Geburtswolken verborgen sind und für viele Observatorien unsichtbar bleiben. Das Verschwinden eines Sternhaufens kann Millionen Jahre dauern. Ein internationales Team unter Leitung von Forschenden am MPA hat eine hochauflösende Supercomputer-Simulation entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus galaktischer Sternhaufen von der Geburt bis zur Auflösung nachverfolgen kann. Diese Simulation ermöglicht die detaillierte Untersuchung der nicht beobachtbaren Phasen der Sternhaufenentwicklung.

Das komplexe Leben von Sternhaufen

Ein typischer junger Sternhaufen umfasst Tausende von Sternen in einer kompakten Region von wenigen Parsec. Die massereichsten Haufen, wie Kugelsternhaufen, können Millionen von Sternen enthalten. Einige Sterne in diesen Haufen haben Massen, die das Zehn- oder Hundertfache der Sonnenmasse betragen. Solche massereichen Sterne sind extrem selten (weniger als einer von 100) und leben nur wenige Millionen Jahre. Sie sind jedoch entscheidend für die Erzeugung neuer chemischer Elemente durch Kernfusion, die für die Bildung von Planeten und die Entwicklung von Leben notwendig sind.

Massereiche Sterne setzen energiereiche Photonen und schnelle Sternwinde frei, die mit der umgebenden Geburtswolke interagieren. Nach einigen Millionen Jahren, wenn ihr nuklearer Brennstoff aufgebraucht ist, explodieren die massereichsten als Supernovae. Diese „Feedback“-Prozesse deponieren Wärme, Impuls und schwere Elemente in der Geburtswolke und vertreiben das restliche Gas, das von der Sternhaufenentstehung übrig geblieben ist.

Dies markiert den Übergang eines jungen Sternhaufens zu einem System, das sich durch gravitative Wechselwirkungen zwischen seinen Sternen und dem umgebenden Gezeitenfeld entwickelt. Dynamische Wechselwirkungen können schwerere Sterne ins Zentrum des Haufens ziehen oder Doppelsternsysteme bilden. Weitere gravitative Wechselwirkungen zwingen massearme Sterne auf entfernte Umlaufbahnen, wodurch sie aus dem Gravitationspotential des Haufens entkommen und in die Galaxie übergehen. Während die Sternhaufen das Zentrum ihrer Galaxie umkreisen, verlieren sie kontinuierlich Masse und lösen sich schließlich vollständig auf.

Realistischere Simulationen von Sternhaufen

Numerische Simulationen sind ein wertvolles Werkzeug, um den Zyklus der Entstehung und Auflösung von Sternhaufen auf räumlichen und zeitlichen Skalen zu untersuchen, die Beobachtungen nicht zugänglich sind(siehe Forschungs-Highlight Dezember 2021 und Forschungs-Highlight Oktober 2019). Eine Studie unter der Leitung von Natalia Lahén am MPA präsentierte die ersten hydrodynamischen Galaxiensimulationen, die die Entwicklung jedes einzelnen Sterns verfolgen. Die detaillierte Modellierung einzelner Sterne ist entscheidend, um die innere Struktur von Sternhaufen aufzulösen. Der Simulationscode wurde am MPA entwickelt und in Zusammenarbeit mit Forschenden in Helsinki und Polen verbessert. Das Team verwendete einen genauen Algorithmus zur Berechnung der Gravitationskraft, um enge Wechselwirkungen zwischen Sternen zu verfolgen. Diese Methode ermöglichte es, die Entwicklung einer gesamten Zwerggalaxie mit all ihren Sternen, Gas und dunkler Materie zu simulieren und die dynamische Entwicklung von Hunderten einzelner Sternhaufen genau zu verfolgen.

Sternhaufenentwicklung im galaktischen Kontext

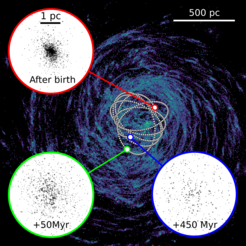

Die neuen hochauflösenden Simulationen einer Zwerggalaxie, ähnlich der Wolf–Lundmark–Melotte (WLM) Galaxie in der Lokalen Gruppe (siehe den Film zur Veranschaulichung), zeigen, wie Gas und Sterne durch Abkühlung, Kollaps, Sternentstehung und stellares Feedback interagieren. Die Bahnen sowie die Freisetzung von Energie und chemisch angereichertem Material werden über die gesamte Lebensdauer eines jeden Sterns verfolgt. Dank des neuen Algorithmus können Begegnungen mit massereichen Sternen bis hin zu den Sternradien verfolgt werden, und die dynamische Entwicklung der Haufen im galaktischen interstellaren Medium kann mit beispielloser Genauigkeit verfolgt werden.

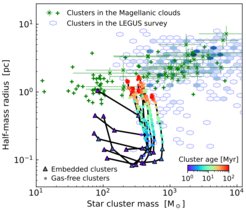

Die neuen Simulationen zeigen, dass Sternhaufen, während sie noch in der Geburtswolke eingebettet sind, sehr kompakt entstehen. In den folgenden zehn Millionen Jahren vergrößern sie sich durch dynamische Entwicklung und Massenverlust der Sterne auf die beobachteten Parsec-Skalen.

Der neue Simulationsansatz wird eine Schlüsselrolle für die nächste Generation von Modellen spielen, die extremere Galaxien mit sogenannten Sternentstehungsausbrüchen untersuchen. Solche Starbursts können durch Gasverdichtung bei Galaxienverschmelzungen oder Gaszuflüsse in der Frühzeit des Universums entstehen. Die extremen Gasdichten fördern die Bildung massereicher Sternhaufen.

Im nächsten Schritt werden die neuen Methoden verwendet, um die interne chemische und kinematische Struktur der massereichsten Sternhaufen, bekannt als Kugelsternhaufen, zu entschlüsseln. Kugelsternhaufen sind die ältesten gebundenen Sternhaufen in der Milchstraße und können sich wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall bilden. Ein besserers Modell zur Entstehung von Kugelstenhaufen in Synergie mit hochmodernen Beobachtungen der Sternentstehung bei hohen Rotverschiebungen (z.B. von HST und JWST) sowie Sternhaufen in der Milchstrasse (z.B. von Gaia und 4MOST) kann die Entstehung unserer Heimatgalaxie entschlüsseln.

Diese Arbeit wurde durch die Gauss Centre for Supercomputing grants pn49qi und pn72bu zur Nutzung von SUPERMUC-NG am Leibniz-Rechenzentrum und die Max-Planck-Computing and Data Facility unterstützt.